Liberté, mobilité, urbanité

Warum es in den Städten um mehr geht als um Autofreiheit und wie Bund, Länder und Kommunen den Wandel voranbringen können

Einleitung

Der Ruf nach autofreien Städten wird lauter. Zahlreiche Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern fordern, den Autoverkehr in den Städten massiv zu reduzieren. Sie wehren sich gegen den Lärm, die schlechte Luft, die Unfallgefahr. Medien berichten zusehends offen und positiv, auch in der Lokalpolitik wird das Thema aufgegriffen. So hat die Bonner Oberbürgermeisterin im Wahlkampf offensiv für eine autofreie Innenstadt geworben. Auch der neue OB von Hannover hat diese Idee zum Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Hinzu kommt die Pandemieerfahrung, die deutlich mehr Aufmerksamkeit auf die Qualität des öffentlichen Raums im eigenen Wohnumfeld lenkt.

Die Debatte, wie die Dominanz des Autos in den Städten der Autonation Deutschland zurückgedrängt werden kann, ist überfällig. Jedes Jahr kommen weitere 500.000 bis 700.000 Pkw hinzu. Autos belegen den allergrößten Teil des Straßenraums – ein Ergebnis des jahrzehntelangen autogerechten Stadtumbaus – und verhindern so, dass Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad sicher und bequem unterwegs sein können. Ihre Emissionen machen krank und heizen das Klima auf. Doch ist die Zukunft der Stadt tatsächlich autofrei?

Vor- und Nachteile des Begriffs Autofreiheit

Der Begriff Autofreiheit weckt starke Emotionen. Für viele Menschen klingt die autofreie Stadt verheißungsvoll: entspannte Mobilität, saubere Luft, sicheres Kinderspiel, barrierefreie Wege für Ältere, einladende Plätze, wo sich die Nachbarschaft trifft. Gerade in dicht bebauten urbanen Quartieren besitzen viele Haushalte nicht einmal einen eigenen Pkw. Ist es dann nicht gerecht, dass sie auch weniger unter den Belastungen des Autoverkehrs leiden sollten? Auf der anderen Seite wird Automobilität weiterhin von Vielen als die Norm empfunden, als Garantie für Erreichbarkeit und eine bequeme Form, unbehelligt von den Zumutungen des Stadtlebens unterwegs sein zu können. Schon die Umwandlung einzelner Parkplätze wird oft als Einschnitt in die eigene Freiheit oder als „Fahrverbot“ empfunden.

Weil das Auto so emotionalisiert ist, ist auch jedes Gespräch über die Freiheit vom Auto emotional strukturiert. Wenn der Verlust des eigenen Autos befürchtet wird, kommen Vernunftargumente wie bessere Luft oder mehr Verkehrssicherheit kaum an. Auch aus planerischer Sicht bleibt der Begriff unbefriedigend. Einerseits führt er in die Irre, da auch in autofreien Innenstädten und Quartieren noch Taxis, Rettungsdienste oder Anwohnende auf dem Weg zur privaten Garage im Auto anzutreffen sein werden. Auf der anderen Seite drückt „autofrei“ keine Qualitäten im Sinne eines Zielbildes aus: Wie sollen die Stadt und die Mobilität der Zukunft aussehen? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Autofreiheit erzählt keine neue Geschichte, bleibt verankert in einem Denkmuster, das sich am Auto orientiert. Die Diskussion über die autofreie Stadt läuft damit Gefahr, am Auto hängen zu bleiben.

Der Hauptnutzen scheint tatsächlich in der Polarisierung zu liegen: Menschen, die ohnehin von einer Verkehrswende überzeugt sind, lassen sich durch den Slogan „Autofreie Stadt“ gut ansprechen und mobilisieren. Das gilt umgekehrt auch für die andere Seite. Menschen, die vom Auto überzeugt sind, verstehen die autofreie Stadt leicht als Kampfansage. Das Thema hat sicher auch wegen dieser Zuspitzung an Aufmerksamkeit gewonnen. Aber auf skeptische oder abwartende Bevölkerungsgruppen wirkt die politische Spannung und Emotionalisierung des Begriffs eher abschreckend. Folgt man der gängigen Literatur zu Veränderungsprozessen, dürften diese jedoch in vielen Städten die überwiegende Mehrheit stellen. Gefragt sind Begriffe, die mehr Menschen mitnehmen und Neugier und Lust auf den Wandel wecken können.

Worum geht es eigentlich?

Fußgängerzone, Promenade oder Radschnellweg: Diese Wörter beschreiben (weitgehend) autofreie Bereiche, ohne jedoch auf das Auto zu verweisen. Sie erzeugen Vorstellungen von den Qualitäten, die dort zu finden sind, und müssen nicht weiter erläutert werden. Aktuelle Projekte und Initiativen zeigen eine große Vielfalt in ihren Slogans, von „Ottensen macht Platz“ in Hamburg über „Lebenswerte Innenstadt für alle“ in Stuttgart bis hin zur „Flaniermeile Friedrichstraße“ in Berlin. Damit deuten sie auf größere, qualitative Ziele wie Bewegungsfreiheit und stadtgerechte Mobilität hin, die ins Zentrum der Debatte gehören und großes Veränderungspotenzial mit sich bringen. Auf Französisch ließe sich das mit einem Dreiklang fassen: liberté, mobilité, urbanité. Vermutlich wird es einfacher, positive Bezeichnungen für „autofreie“ Innenstädte und Quartiere zu entwickeln, je mehr Projekte umgesetzt werden und konkrete Beispiele zu beobachten sind. Bis dahin braucht es zumindest Begriffe, die dabei helfen, in der Stadtgesellschaft kreative und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln.

In der Praxis liegt ein Schlüssel in öffentlichen Räumen mit deutlich weniger Autoverkehr, Lärm und Stress – und dafür aber mehr Aufenthaltsqualität und Grün. Aufgrund der sinkenden Attraktivität mancher Innenstädte plädiert selbst der Spitzenverband des deutschen Einzelhandels HDE für eine Transformation mit weniger Autos und mehr „Begegnungsräumen und Erlebnisangeboten“. Die zweite Voraussetzung, damit mehr Menschen ihr Auto stehen lassen, ist die weitere Verbesserung von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr sowie Mobilitätsdiensten. Ziel sollte sein, dass die Alternativen in Komfort, Verlässlichkeit und Sicherheit mindestens gleichwertig mit dem Auto sind.

Schließlich spielt auch Stadtplanung eine zentrale Rolle. Weil Arbeit, Wohnen, Schule und Einkauf immer weiter auseinander liegen, sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Demgegenüber vermitteln Leitbilder wie die „Stadt der kurzen Wege“ oder die „15-Minuten-Stadt“, dass alle Alltagsziele innerhalb weniger Minuten zu Fuß, mit dem Rad oder ÖPNV erreichbar sein sollten. Diese Leitbilder beschränken sich nicht allein auf die Innenstadt. Autofreie Bereiche und Quartiere machen auch dezentral Sinn.

Autos parken in Parkhäusern und Tiefgaragen

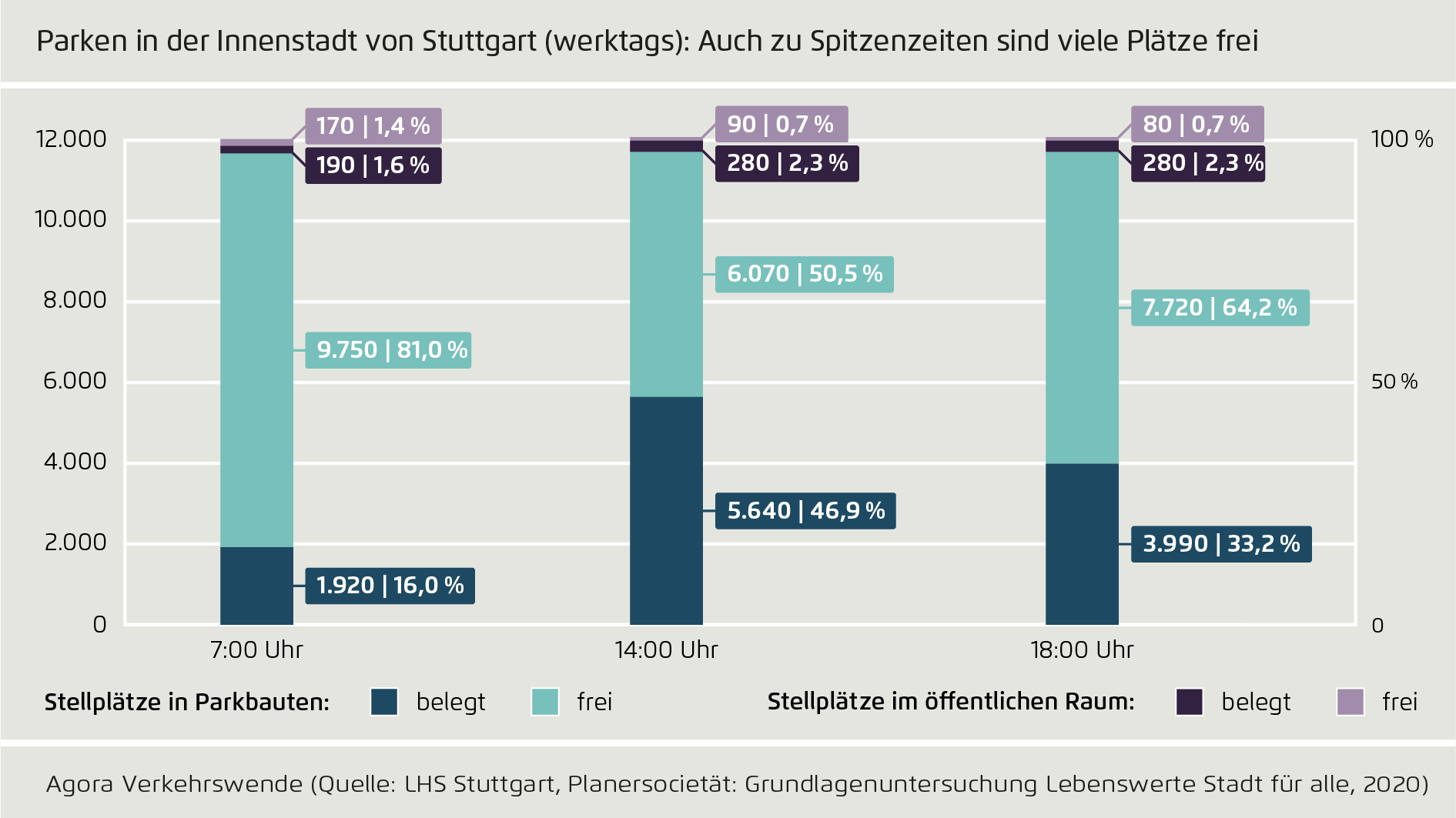

Häufig beginnen Diskussionen um neue Mobilitätskonzepte mit der Frage: Wo sollen die Menschen parken? Straßenparken wird – gerade in Innenstädten oder dicht bebauten Quartieren – immer mehr der Vergangenheit angehören. Ausweichmöglichkeiten gibt es heute schon zahlreich, insbesondere in Parkbauten. Diese sind häufig nur maximal bis zur Hälfte ausgelastet, auch weil Parken im Straßenraum nichts oder nur wenig kostet – und das obwohl der öffentliche Raum ein äußerst knappes Gut ist.

Wie hoch die „Parkplatz-Reserven“ sind, zeigt sich zum Beispiel in der Stuttgarter Innenstadt mit ihren über 12.000 Stellplätzen. Davon liegen 97 Prozent in Parkhäusern und nur drei Prozent im Straßenraum. Eine Umwandlung dieser vergleichsweise wenigen Straßenparkplätze erlaubt zahlreiche neue Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Wer auf ein Auto angewiesen ist, findet trotzdem noch mehr als genug Stellplätze vor.

Bessere Radwege, flexible ÖPNV-Lösungen

Weniger Platz für Autos, sei es in Form von Parkplätzen oder auch Fahrspuren, schaffen Platz für bessere Geh- und Radwege. Das beantwortet zumindest in Teilen die zweite wichtige Frage: Wie kommen die Leute ohne Auto von A nach B?

Weil die meisten Innenstädte sehr kompakt sind, können viele Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder E-Scooter zurückgelegt werden. Selbst in Großstädten wie Bremen, Leipzig, Stuttgart oder Halle sind die geplanten autofreien Bereiche kleiner als ein Quadratkilometer. Zudem ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den meisten Fällen bereits sehr gut. Um flexible, durchgängige und barrierefreie Mobilität von Tür zu Tür zu ermöglichen, könnten außerdem bedarfsgesteuerte Kleinbusse eingesetzt werden.

Schließlich zeigen die bisherigen Planungen für „autofreie“ Quartiere in Hamburg, Berlin oder Stuttgart, dass diese auch für Autofahrende – gerade auch aus dem Umland – erreichbar bleiben, wenn die Zufahrt zu Parkgebäuden weiterhin möglich ist. Steigen mehr Menschen in den Stadtregionen auf das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel um, werden außerdem Straßenkapazitäten oder innerstädtische Parkmöglichkeiten für Autofahrende frei, die tatsächlich auf das Auto angewiesen sind, wie etwa Schwerbehinderte.

Für Kundinnen und Kunden, die ihre Einkäufe nicht zu Fuß zum Parkplatz oder zur Haltestelle bringen möchten, werden künftig mehr Lieferdienste den Transport von der Innenstadt nach Hause anbieten. Generell sollten für einen emissionsfreien Wirtschaftsverkehr Lastenräder oder elektrische Lieferfahrzeuge bevorrechtigt werden (siehe dazu auch den Leitfaden „Liefern ohne Lasten. Wie Kommunen und Logistikwirtschaft den städtischen Güterverkehr zukunftsfähig gestalten können“).

Die grundlegende Veränderung der Mobilität in einem Stadtteil wird nur gelingen, wenn verschiedene Interessengruppen sich einbringen und beteiligen können. Der Autoverkehr mag viele Belastungen mit sich bringen – für die Nutzerinnen und Nutzer ist er oftmals sehr bequem und ermöglicht, vielfältige Bedürfnisse abzudecken. Autofreie Quartiere werden nur dann Akzeptanz finden, wenn dort alle Menschen ihre mal mehr, mal weniger komplexen Alltagswege – wie zum Beispiel bei Regen vom Arbeitsplatz über den Supermarkt und die Kita zur Wohnung – auf einfache Weise zurücklegen können. Statt langwierige Debatten über den Entfall einzelner Stellplätze zu führen, sollte das Erfahrungswissen der Stadtgesellschaft viel stärker in die gemeinsame Entwicklung alternativer Mobiltitätsangebote einfließen.

Neue Freiräume, viele Bedürfnisse

Weniger Autos bedeutet auch neue Freiräume. Welchen Wert Freiräume haben, dafür hat die Pandemie das Bewusstsein neu geschärft: Grünflächen und Parks werden wichtiger, aber auch Orte für das Nachbarschaftsleben direkt vor der Tür, auf der Straße. Wo sonst Autos parken würden, können in autofreien Quartieren Kinder spielen oder Menschen sich begegnen. Ohne Lärm, Abgase und Gefahren des Autoverkehrs kommt auch das Leben wieder zurück.

Beteiligung ist auch hier nützlich. Was genau vor Ort funktioniert, kann am besten unter Einbeziehung der unterschiedlichsten Perspektiven herausgefunden und getestet werden. Was wollen Kinder, Jugendliche, Familien oder Ältere? Wie sehen attraktive Spielmöglichkeiten aus oder was verschafft im Sommer Kühlung? Viele Städte haben bereits positive Erfahrungen mit temporären Umgestaltungen gemacht, die dann zu dauerhaften Lösungen weiterentwickelt wurden. Wichtig ist es, möglichst früh erlebbar zu machen, warum eine Straße oder ein Quartier ohne Autoverkehr besser sein kann.

Zugleich müssen frühzeitig auch die Bedürfnisse aus Sicht des Lieferverkehrs, von Sozialdiensten, lokalen Produktionsbetrieben oder der Gastronomie erfüllt werden können. Das heißt eben nicht, dass jeder Parkplatz bestehen bleiben muss, sondern dass offen nach Lösungen gesucht wird – etwa zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigungen für besondere Transporte. Lebenswerte Innenstädte und Quartiere brauchen eine lebendige Nutzungsmischung und dafür geeignete Mobilitätskonzepte.

Politische Agenda

Die Zustimmung für Maßnahmen, die den Autoverkehr einschränken, steigt. So befürworten etwa zwei Drittel der Befragten im Berliner Wrangelkiez die Verkehrswende vor der eigenen Haustür. In einer deutschlandweiten Befragung sprach sich knapp die Hälfte für mehr autofreie Bereiche aus. Diese hohen Werte sind beachtlich, und erfahrungsgemäß wächst die Zustimmung nach einer Straßenumgestaltung, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner positive Erfahrungen machen konnten, weiter.

Der Bund kann diesen Wunsch nach Veränderung unterstützen:

- Die Straßenverkehrsordnung (StVO) sollte so vereinfacht und klargestellt werden, dass Kommunen bei der Einrichtung von autofreien Bereichen keine straßenverkehrsrechtlichen Risiken eingehen.

- Konkret sollten in der StVO unter anderem die Begegnungszone eingeführt, die Anwendung und Verstetigung von Verkehrsversuchen vereinfacht und die Umnutzung von Straßenraum erleichtert werden.

- Für die Umgestaltung von Straßenraum bräuchte es Rückbauprogramme für die großen Stadtstraßen, für die oft der Bund zuständig ist, sowie Gelder, die stärker auf Quartiersebene wirken.

- Ein möglicher Ansatzpunkt ist dafür eine Aufstockung und Ausdehnung der Städtebauförderung auf Mobilitätskonzepte oder autofreie Zentren, gerade auch in Klein- und Mittelstädten.

- Rechtliche Möglichkeiten sollten geschaffen werden für flexible ÖPNV-Angebote, die auch mit kleineren Fahrzeugen ohne Fahrpläne und feste Linien fahren (Reform des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)).

- Schließlich würde eine fahrleistungsabhängige, deutschlandweit erhobene Pkw-Maut dazu beitragen, dass mehr Menschen vom Auto auf andere Verkehrsmittel umsteigen – und die Finanzierung des Ausbaus der Alternativen gesichert ist (siehe dazu auch den Blog-Beitrag „Die Maut ist tot, es lebe die Maut“).

Auch die Länder haben zahlreiche Möglichkeiten:

- Die Finanzierung von Planungs-, Beteiligungs- und Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht es, unbürokratisch wichtige Expertise in die Kommunen zu bringen.

- Gefragt sind unter anderem Visualisierungen, Tools für die Partizipation, Verkehrskonzepte oder lokale Umfragen, um die Einstellungen der Bevölkerung abzubilden.

- An den Hochschulen für Medien, Kunst oder Kommunikation sollte angeregt werden, zu den Begriffen der Verkehrswende zu forschen – etwa um gute Alternativen zum Wort „autofrei“ zu entwickeln.

- Die Finanzierungsinstrumente der Länder (zum Beispiel das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, LGVFG) sollten um Maßnahmen für den Fußverkehr, Quartiers- oder Parkkonzepte ergänzt werden.

- Nicht zuletzt könnten im Straßenrecht der Länder die Vorgaben für Verkehrsberuhigung auf Quartiersebene vereinfacht werden – unter anderem durch Klarstellungen, wann etwa Teileinziehungen (Entwidmungen des Straßenlandes) möglich und angebracht sind.

Den größten Einfluss haben die Kommunen direkt vor Ort:

- Sie sollten ambitionierte Qualitätsziele formulieren (wie etwa Lebensqualität, Klimaneutralität, Lärmreduktion, saubere Luft oder Vision Zero) und die eigene Verkehrspolitik konsequent daran ausrichten.

- Für die Kommunikation sind positive Bilder essenziell. Wie sehen Straßen und Quartiere aus, die den formulierten Qualitätszielen entsprechen? Wichtig ist es, Begeisterung für den Wandel zu erzeugen und den öffentlichen Raum auf konstruktive Weise zu „emotionalisieren“. Der Begriff „autofrei“ kann eher kontraproduktiv wirken.

- Beteiligungskonzepte und Ko-Kreation mit Initiativen aus der Zivilgesellschaft können neue Ideen generieren, die Akzeptanz erhöhen und im besten Fall auch Ressourcen sparen.

- Die Diskussion um autofreie Bereiche sollte nicht allein auf Innenstädte oder Metropolen beschränkt bleiben. Gerade in kleinen Städten, in Quartierszentren oder bei Neubauvorhaben lässt sich Mobilität ohne Auto organisieren – sofern die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.

- Schließlich braucht es eine wirkungsvolle Stadt- und Regionalplanung. Ein Großteil des Autoverkehrs in der Stadt entfällt auf Menschen, die aus dem suburbanen Raum für Freizeit- und Arbeitswege in die Innenstadt pendeln. Für eine Verlagerung sollten die Kapazitäten der Schienenverbindungen erhöht und hochwertige Angebote mit modernen Bussystemen etabliert werden.

Unter dem Begriff der autofreien Stadt hat sich viel bewegt. Das Thema ist in der Öffentlichkeit angekommen, viele Initiativen wollen den Wandel voranbringen. Zahlreiche politische Beschlüsse und Projekte in einzelnen Kommunen zeigen, dass in Zukunft deutlich weniger Autos in den Innenstädten (und auch in anderen Stadtbereichen) unterwegs sein werden. Doch die Idee von der autofreien Stadt hat bessere Chancen, langfristig erfolgreich zu sein, wenn es ihr gelingt, sich selbst vom Auto zu lösen und eine einladende Vision für möglichst viele Menschen in den Vordergrund zu stellen. Gesucht sind Antworten auf die Frage, wie Mobilität in Städten so organisiert werden kann, dass Klimaschutz, Lebensqualität, sozialer und wirtschaftlicher Austausch gleichermaßen gestärkt werden. Kleine Fahrzeuge mit vier Rädern können dabei für gewisse Zwecke und Bedürfnisse durchaus eine Rolle spielen, wahrscheinlich im engen Verbund mit dem öffentlichen Verkehr.

Wichtiger, als über das Für und Wider des Autos zu streiten, ist es, den Schwung zu nutzen, Experimente zu wagen und dabei die Stadtgesellschaft einzubeziehen. Städte und Quartiere können Erreichbarkeit und Mobilität für alle bieten – mit mehr Lebensqualität und weniger Autos. Je mehr Projekte dieser Art es gibt und je besser sie kommuniziert werden, desto leichter wird sich jeder und jede davon überzeugen können.

Zuerst erschienen in einer gekürzten Fassung als Standpunkt in Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility am 22.02.2021.

Medientipps:

Peter Laudenbach, Was kommt nach der Einkaufsstraße?, in: brand eins 11/2020.

Aktuelle Beispiele:

- Ottensen macht Platz, Hamburg www.ottensenmachtplatz.de

- Flaniermeile Friedrichstraße, Berlin www.berlin.de/friedrichstrasse

- Lebenswerte Innenstadt, Stuttgart www.stuttgart.de/service/aktuelle-meldungen/november-2020/die-innenstadt-lebenswerter-gestalten.php

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.